Friedrich L. Des Esseintes

L’individuo

e la condizione inconscia di eteronomia

L'illusione di auto-determinazione e il bisogno

dell’attenzione e del riconoscimento altrui

come origine delle perversioni nei rapporti interpersonali

[

articolo introduttivo + test

]

Così

tutta la vita della gran massa degli uomini prende il senso di un

fuggire dal centro, di una volontà di stordirsi e di ignorare

il fuoco che arde in loro e che essi non sanno sopportare. Tagliati

fuori dall'essere, essi parlano, si agitano, si cercano, si amano

e si accoppiano in richiesta reciproca di conferma. Moltiplicano le

illusioni e così erigono una grande piramide di idoli.

Julius

Evola

Nell'equivoco

erotico, così come nel delitto più perfetto, si copula

e si uccide soprattutto perchè si sappia. Sennò equivarrebbe

alla recita di due attori senza pubblico. Si uccide, appunto, per

poterlo raccontare... Un delitto inconfessato è un delitto

mai accaduto.

Carmelo

Bene

|

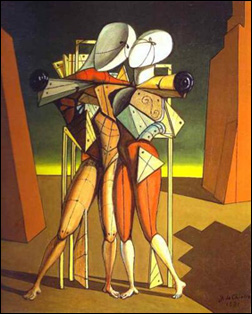

Giorgio

de Chirico, Ettore e Andromaca, 1917. |

La

ricerca di senso, la domanda circa il perchè della propria vita,

com’è noto, è un elemento costitutivo della natura

umana, una condizione ineluttabile per la quale ogni singolo individuo

si trova costretto a far fronte a un bisogno oscuro, spesso inconscio

(come poi vedremo), ma fondamentale e imprescindibile, al pari, o quasi,

di quello alimentare: il bisogno di dare risposta alle domande esistenziali

più radicali, in modo da avere criteri certi e permanenti che possano

illuminare la strada da percorrere nella vita quotidiana, annullando quella

tremenda sensazione di inutilità e vacuità che spesso la

caratterizza.

Per una minoranza dell’umanità questo bisogno appare chiaro,

palese, quasi scontato, e di conseguenza viene intrapresa una “ricerca

esistenziale” volta a scoprire o costruire (dipende dai punti di

vista) uno schema metafisico (in senso lato), una gerarchia di valori

che possa razionalizzare il mondo, dargli una forma intelligibile, e quindi

che permetta di possedere una cartina del grande quadro generale, una

mappatura etica dell’esistente, che possa funzionare da guida per

muoversi nel mondo. Così, si rende possibile la costruzione, lenta

ma decisa, di una strada propria che pur essendo autoprodotta, individuale,

possa essere comunque perfettamente armonizzata e funzionale al complesso

delle reti stradali (per restare in metafora).

Questo è il caso del mistico, dell’artista, del filosofo e di tutti coloro che vivono la propria esistenza come una specie di “missione”, in quanto subordinata e votata a un ideale che faccia capo alla gerarchia di valori costruitasi, l’unico quindi per cui valga la pena vivere, la stella guida verso la quale si debba costantemente volgere lo sguardo; ideale che può avere la forma di Dio, della conoscenza, del bello, della verità o della ragione (quindi, nella lista, possiamo aggiungere a buon diritto anche lo scienziato che, se osservato da questo punto di vista, non risulta essere così distante dal religioso in quanto entrambi accomunati dalla loro umile dedizione nel “servire” la somma causa, qualunque essa sia) ma che comunque si presenta come assolutamente trascendente, impossibile da possedere e da raggiungere nella sua interezza, almeno non nella vita mortale.

Questi uomini, le cui certezze li rende pacati, calmi e profondi come le acque di un grande lago in estate, vivono in quello stato che, con parole di Julius Evola, potremmo definire di «impersonalità attiva, per cui quel che conta sia l’opera e non l’individuo, per cui si sia capaci di non considerare se stessi come qualcosa di importante, essendo importante invece la funzione, la responsabilità, il compito assunto, il fine perseguito».[1]

Questi ultimi non vanno quindi confusi con coloro che, come il politico o il predicatore, pur essendo dediti a una causa, fremono e scalpitano affinché questo ideale si concretizzi nell’immediato: mentre i primi vivono in un profondo sentimento di umiltà infusogli dalla consapevolezza che la propria persona sia una nullità rispetto alla maestosità del loro ideale, una goccia nell’oceano, gli altri (il politico o il predicatore) si ritengono ottusamente indispensabili per la realizzazione di quest’ultimo e quindi, nella loro visione, per la redenzione dell’umanità.

Costoro, chiusi in una visione superficialmente escatologica, concepiscono l’ideale come paradossalmente attuabile e addirittura ne auspicano una prossima (se non immediata) incarnazione tangibile, innalzando colui che si fa tramite del verbo (in senso lato) - ovvero loro stessi - a elemento determinante, necessario. Non vi è traccia insomma del senso di quiete esistenziale proprio di quegli uomini che sono consci di vivere nella e per la totalità ma solo una nevrotica e grottesca, seppur abilmente mascherata, affermazione del proprio ego, in un processo inconscio di sublimazione del bisogno di attenzione: un escamotage (che inganna il soggetto stesso) grazie al quale la gente si inginocchia innanzi a lui, riconosciuto come portavoce dell’“ideale attuabile”.

A differenza loro, gli uomini della prima specie (che potremmo definire “desti”, per usare una terminologia eraclitea) si distinguono per la loro intima tranquillità profusagli dalla profonda certezza di percorrere la via giusta, di rispondere in qualche modo a una missione dall’oscura natura e origine ma dall’indubitabile valore. Anche nelle forme di ricerca più travagliate, come nel caso dell’artista, c’è una fondamentale stabilità data dalla convinzione del valore del dubbio stesso, cioè che la ricerca abbia in sé una propria sacralità. Certezza che nella vita sociale quotidiana si traduce in una fredda impassibilità, curiosa e incomprensibile agli occhi della scalpitante maggioranza, ma che è figlia di un fondamentale disprezzo o indifferenza per quest’ultima - tutta presa com’è a difendere con le unghie e con i denti il proprio orticello, come se da questo o dalla loro vita dipendesse il destino dell’umanità! – e di uno spirito placido che ha come unico bene da proteggere la propria fermezza e la propria coerenza nel servire l’ideale. La loro imperscrutabilità è data dalla convinzione che «quanto non è servile è inconfessabile […], quello che non è utile deve nascondersi (sotto una maschera)».[2] L’essenziale, il valore ultimo, deve cioè restare inconfessabile, dato che una volta che viene espresso dialetticamente perde il suo intrinseco carattere di ineffabilità, di trascendenza, riducendosi pertanto a quell’“ideale attuabile” di cui abbiamo parlato in precedenza.

E qui arriviamo al nocciolo della questione: se questo bisogno fondamentale dell’uomo, la ricerca di senso, appare connaturata alla condizione umana e quindi imprescindibile e se solo una minoranza degli uomini ne è cosciente e cerca di farne fronte (tramite la profonda consapevolezza di essere, come abbiamo visto, un frammento nel tutto), per gli altri come verrà appagato tutto ciò? Che cosa scaturisce da una condizione paradossale per la quale si ignora la propria profonda natura, le proprie profonde motivazioni nell’agire, l’ineluttabile bisogno che nel proprio condizionamento resta latente?

|

Edvard

Munch, Separazione, 1896. |

Mutuando

l’esemplificazione coniata da Erich Fromm circa i due modi di determinazione

dell’esistenza e adattandola al nostro contesto speculativo[3],

potremmo associare le due tipologie di uomo sopra descritte alle categorie

di essere e avere: mentre gli uomini della prima specie

hanno come bene più prezioso, l’unico per cui valga la pena

battersi e struggersi, l’armonia e la consonanza con l’ideale

(ad esso dunque dedicano la loro vita e la loro identità è

avvolta in uno spesso guscio di intima umiltà - che non ha niente

a che fare con l’umiltà ipocritamente e utilitaristicamente

ostentata - e profonda coerenza), quelli della seconda categoria, assimilabili

all’avere, non possedendo quell’ancoraggio all’ideale

che dovrebbe rappresentare il macrocosmo da prendere come modello

per l’edificazione del sé (configurato quindi come microcosmo),

sono costretti a cercare la conferma del proprio valore - anzi, oseremmo

dire della loro stessa esistenza, del loro esserci (dasein, in

termini heideggeriani) - all’esterno.

Quindi, se per i primi l’ideale è lo specchio nel

quale possa riflettersi e riconoscersi il proprio ego, i secondi sono

inevitabilmente portati a cercare tracce della propria presenza fuori

di sé, il che sta a significare negli altri; in questo modo (un

po’ come succede per il bambino che, non ancora in possesso di una

concezione della propria identità, avverte l’oggetto in suo

possesso come parte di sé - difatti il distacco dall’oggetto

è dal bambino vissuto come dramma), il prossimo diventa uno strumento,

un mezzo necessario per ottenere l’illusione della propria “consistenza

ontologica” non ottenibile altrimenti.

Tuttò cio significa che il rapporto che si viene a configurare

tra questi uomini e le persone che incontrano nella loro vita è

di tipo squisitamente oggettuale: l’altro non può

che essere uno strumento, utilizzato inconsciamente per cercare di ottenere

una “sensazione esistenziale” che da soli non si riesce a

conquistare: nient’altro quindi che un oggetto necessario a fuggire

da loro stessi, tramite l’auto-convinzione che l’attenzione

dedicatagli da un’altra persona e l’importanza che attraverso

essa (anche solo apparentemente) viene attribuita ai loro atti e alle

loro parole, si traduca nell’indubbia presenza di una loro identità,

di una loro existentia[4].

|

Pieter

Bruegel il vecchio, Il misantropo |

Questo risulta particolarmente chiaro nella forma di rapporto interpersonale più forte, cioè la coppia, la cui condizione è sinteticamente smascherata da Nietzsche in un’aforisma a prima vista ermetico e paradossale ma che risulta chiaro alla luce di quello che stiamo vedendo: «I matrimoni fatti per amore (i cosiddetti matrimoni d’amore) hanno per padre l’amore e per madre la necessità (il bisogno)».[5]

Il fatto che le unioni a prima vista dettate dall’amore siano in realtà condizionate da una situazione di necessità e di bisogno - e quindi non abbiano niente del carattere di quella che Bataille definirebbe operazione sovrana[6] che viene solitamente applicata al concetto di amore - si palesa chiaramente nel momento della crisi e della fine del rapporto. Nel caso in cui si è abbandonati dal partner il distacco può risultare particolarmente traumatico anche quando si sa benissimo che la persona con la quale abbiamo a che fare non sia così rara e speciale, o meglio, anche quando appare chiaro che la suddetta non abbia questi caratteri in sé, oggettivamente, ma che li abbia ottenuti solo in quanto nostro partner. In altre parole, la sua rarità non è un carattere presente a priori in lei ma gliel’abbiamo “appioppata” noi in un secondo momento (molto spesso non per calcolo ma in modo ingenuo e automatico, ovvero auto-illudendoci che quei caratteri siano veri).

Il perché di questa auto-illusione e quindi del trauma che ne segue necessariamente una volta che ci troviamo abbandonati da questo individuo che abbiamo innalzato a “speciale”, va ricercato nel fatto che quel rapporto di tipo esclusivo dove, almeno formalmente, la propria persona viene riconosciuta come “altro dal mondo”, cioè come particolarmente importante, rilevante e quindi idealmente definita, separata, “ritagliata” rispetto alla massa informe dell’umanità. Quel rapporto peculiare permetteva a noi stessi (cioè al soggetto in questione), tramite il partner-strumento che rappresenta la forma di “conferma” (nel senso in cui ne parla Evola nell’aforisma citato all’inizio), di sentirsi uno e unico e quindi dotato di quel senso esistenziale e di quel valore ontologico di cui abbiamo parlato prima.

Perdere quel rapporto quindi significa togliere repentinamente il velo di Maya dei rapporti personali che avevamo inconsciamente costruito tra noi e lo specchio ideale nel quale ognuno dovrebbe, da solo con se stesso, fare i conti col senso della propria vita. Una volta che questo velo cade in modo così inatteso e improvviso, come un pugno che arriva a sorpresa e il cui trauma ci impedisce di capire subito cosa sia successo, non si può che restare storditi dato che ci troviamo catapultati di inaspettatamente in una condizione finora sconosciuta poiché esorcizzata e occultata. Non si riesce così a comprendere che l’immagine che vediamo nello specchio è quella del nostro vuoto esistenziale.

Dunque, appare chiaro come il partner non fosse altro che un mezzo per soddifare un nostro bisogno, il bisogno di scappare da noi, di chiuderci gli occhi, un po’ come l’uomo mortale che nel pensiero di Pascal necessita del divertissement[7], della distrazione continua e fine a se stessa, per fuggire dal pensiero della propria mortalità.

D’altronde è emblematica l’onnipresenza di atti e pensieri riconducibili alla gelosia nella maggior parte dei rapporti di coppia: se davvero si volesse il bene del nostro partner, perchè mai dovremmo ostacolare o quantomeno scoraggiare sue potenziali nuove esperienze (di qualsasi tipo) che lui/lei stesso desidererebbe fare? La ragione va cercata nel terrore che ci vengano portate via, insieme al nostro presunto “rapporto speciale” con questa persona, tutte le nostre auto-illusioni.

Attenzione però, come abbiamo anticipato prima, parlando degli uomini assimilabili alla categoria dell’avere, a non limitare al rapporto di coppia l’insorgere automatico del meccanismo di “proprietà”: lo stesso identico discorso, seppur in forme più difficili da decostruire e smascherare, vale per tutti gli altri tipi di rapporto interpersonale, a partire dall’amicizia, dove basta un’occhio abbastanza attento per vedere come nella maggior parte dei casi (non in tutti ovviamente: qui non vogliamo proporre alcuna tesi dogmatica o assolutistica quindi non si esclude affatto la possibilità di costruzione di rapporti duraturi da parte di persone “sagge”, cioè assimilabili alla categoria dell’essere) ogni movimento, ogni accenno, ogni parola siano determinati dalla propensione all’affabilità, al tentativo cioè (sempre inconscio) di catturare l’attenzione dell’altro, allo scopo di assicurarsi il prolungamento della sua presenza (sia in singole situazioni che in lunghi periodi) o quantomeno della parvenza di un suo apprezzamento, che possa darci l’illusione della nostra “consistenza”.

|

Edvard

Munch, Gelosia, 1896. |

Tirando le somme, la questione è di importanza fondamentale (e dovrebbe essere ritenuta tale) per tutti coloro che si ritengono e/o si proclamano svincolati dai comuni criteri di pensiero, dai condizionamenti della cultura dominante, dalle pratiche e dalle abitudini più diffuse nella massa che finiscono per regolare e determinare aprioristicamente e meccanicamente le tappe della vita degli individui e le loro modalità di rapporto con l’altro.

Perché vivere una condizione di eteronomia, per cui si è fondamentalmente condizionati dalle azioni e dalle attenzioni degli altri? Condizione questa che rivela un mancato passaggio, un mancato salto che sarebbe necessario in quanto operazione preliminare rispetto a ogni serio progetto di costruzione di un’identità intesa come operazione di demolizione - ovviamente non totale, dato che fare tabula rasa sarebbe utopico (comunque questa non è la sede per approfondire tale argomento, data la sua complessità) - delle nostre precedenti abitudini; sia pratiche, cioè riguardanti il nostro modo di comportarci e di trattare con gli altri, sia psicologiche, cosa che comporta lo smascheramento e quindi l’abbattimento delle sovrastrutture che in età infantile e adolescenziale abbiamo fatto nostre acriticamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Il fatto che sia così raro, anche negli ambienti e nei cerchi apparentemente “alternativi” ed elitari, incontrare persone che ad esempio abbiano messo seriamente in discussione il concetto moderno di amore e di coppia[8] (il quale si fonda sopra un’etica personalistica perlopiù di derivazione cristiana con una spolverata di vago e confuso romanticismo e una certa tolleranza se non proprio accondiscendenza verso la possessività[9]), dovrebbe dare da pensare riguardo al radicamento di queste sovrastrutture culturali.

NOTE

[1] J. Evola, Orientamenti, Il Cinabro, seconda

edizione, 2008, p. 5.

[2] G. Bataille, Metodo di meditazione, Mimesis, 1994, p. 35.

[3] Nel pensiero di Fromm, essere e avere denotano due

condizioni dell’individuo in relazione al contesto socio-politico-economico

in cui questo vive. La seconda categoria si applica in modo particolare

all’uomo moderno vittima dell’impostazione culturale della

società industrial-capitalista. Qui invece, tali categorie

sono declinate ad un livello meno socio-politico e più individuale

ed esistenziale.

[4] Uso la formula latina, da cui deriva il nostro vocabolo ‘esistenza’,

perché particolarmente significativa dato che i due termini che

la compongono (ex + sistentia), letteralmente si traducono

in ‘avere l’essere da un altro, esterno a sé’.

[N.d.R. - Riservo qualche dubbio in merito a questa traduzione di ‘ex-sistere’

che letteralmente mi sembra piuttosto equivalere a ‘stare da’

piuttosto che a ‘essere da’ o ‘avere l’essere

da’. Trattasi comunque di dubbio e non di correzione.]

[5] F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Newton, 1979, p. 170.

[6] Espressione da intendere nell’accezione di Bataille così

come viene delineata in Metodo di meditazione e cioè indicante

quegli atti che non siano condizionati e originati da uno scopo ulteriore,

da un’utilità ma abbiano il loro senso e scopo in sè.

Atti così rari, così al limite dell’inconcepibilità

nell’universo dei comportamenti umani, da far dire a Bataille: «Non

scorgo nulla che un uomo si proponga che non si riduca per qualche debolezza

ad un’operazione subordinata». G. Bataille, Metodo di

metditazione, op. cit., p. 31.

[7] Tema che Blaise Pascal affronta nel suo capolavoro incompiuto: i Pensieri.

[8] Il che non significherebbe approdare per forza a un individualismo

radicale; si può anche rimanere all’interno del concetto

di coppia ma vivendolo e costruendolo in modo “meditato” e

differente da quello moderno dove la scelta è tra una contradditoria

e umiliante possessività da un lato e una bassamente utilitaristica,

vuota e infeconda apparente libertà (della coppia aperta) dall’altro.

[9] Termine che designa chiaramente, come abbiamo già detto, l’instaurarsi

di un rapporto di tipo oggettuale, cosa che tra l’altro sarebbe

anche in contraddizione con i presupposti personalistici rendendo il tutto

ancora più paradossale.

|

Buster

Keaton rincorso da una folla di aspiranti mogli. Fotogramma tratto dal film Seven Chances, 1925, regia di Buster Keaton. |

Friedrich

L. Des Esseintes - info@namenlos.it